#57 · Les automobilistes ne prendront pas (vraiment) leur vélo avec un litre d'essence à 2€

Le débat sur le report modal mérite mieux que des attitudes moralisatrices à l'égard des automobilistes

Chère abonnée, cher abonné,

le numéro d'aujourd'hui va me donner l'occasion d'aborder deux sujets qui occupent beaucoup d'espace sur L'Économiste Sceptique en ce moment : la guerre en Ukraine et la transition écologique. Alors que le prix du litre d'essence augmente, cette augmentation va-t-elle pousser les automobilistes à se déplacer à vélo ? Plus généralement, cette hausse des prix est-elle une bonne nouvelle pour l'environnement ?

Je publie ce numéro en tandem avec Cities 2100 — ma newsletter dédiée aux mobilités urbaines aux États-Unis et au Canada. Vous pouvez vous y abonner par ici.

Il ne vous aura sans doute pas échappé que le prix du litre d'essence a sérieusement augmenté depuis plusieurs mois. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a fait qu'empirer cette tendance.

J'en ai vu certains sentencieusement expliquer à des automobilistes que cette hausse du prix de l'essence était l'occasion idéale de prendre leur vélo à la place de leur voiture — ce que l'on appelle le report modal. Sauf qu'en pratique, passer de la voiture à un autre mode de transport est beaucoup plus compliqué que faire la morale aux automobilistes. En cause : les infrastructures (ou plutôt, leur absence) et l'élasticité-prix de l'essence.

Commençons par l'élasticité-prix de l'essence. En économie, l'élasticité-prix mesure la manière dont la demande d'un bien ou d'un service varie lorsque son prix varie. Une élasticité-prix de -1 signifie qu'une hausse du prix de 1% fait baisser la demande de 1%. Une élasticité-prix de 0 signifie qu'une hausse du prix de 1% n'a aucun effet sur la demande. Et ainsi de suite. L'élasticité-prix est généralement négative. Plus sa valeur s'éloigne de zéro, plus on dit que la demande est "élastique". Plus sa valeur se rapproche de zéro, plus on dit que la demande est "inélastique".

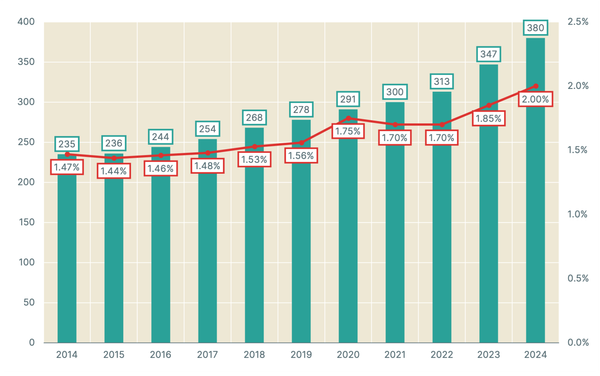

Pour l'essence, il faut distinguer l'élasticité-prix de court terme et l'élasticité-prix de long terme. À court terme, les recherches en économie mesurent une élasticité-prix généralement proche de zéro — ou légèrement négative. En 2014, elle était par exemple estimée entre -0.02 et -0.04 aux États-Unis. Des recherches plus récentes et qui utilisent des méthodes statistiques plus avancées suggèrent que l'élasticité-prix aurait augmenté — à -0.27. Cette mesure plus récente montre également que la demande des automobilistes qui conduisent le plus est quasiment inélastique.

Concrètement, ces élasticités proches de zéro signifient qu'une augmentation du prix de l'essence fait peu baisser le nombre de kilomètres que les automobilistes conduisent. À court terme, une hausse du prix de l'essence se traduit donc principalement par une hausse du budget alloué aux déplacements. Pour les ménages les plus modestes et/ou pour les ménages qui font les déplacements les plus longs (et donc les plus coûteux), c'est un coût parfois difficile à assumer.

Par contre, à long terme l'élasticité-prix de l'essence est plus importante — voir par exemple à Chicago. Cela signifie que la demande pour l'essence diminue quand son prix augmente — mais uniquement à long terme. Comment expliquer cet apparent paradoxe ?

La raison est simple : les déplacements automobiles sont généralement contraints. Si vous habitez à 30 kilomètres de votre lieu de travail et que vous n'avez que la voiture pour vous y rendre, que le prix de l'essence baisse ou augmente n'aura qu'un impact marginal sur le nombre de kilomètres que vous allez parcourir avec votre voiture.

À long terme, à l'occasion de choix lourds comme un déménagement ou un changement d'emploi, vous pouvez orienter votre choix de sorte à réduire votre besoin d'utiliser une automobile. Vous pouvez par exemple choisir votre nouvel emploi selon son accessibilité avec un mode de transport alternatif à la voiture. Vous pouvez déménager pour vous rapprocher de votre lieu de travail et y accéder avec un autre mode de transport. Vous pouvez acheter une voiture électrique. Et ainsi de suite. Ce sont souvent ces choix lourds qui ont un effet important sur l'adoption de comportements plus écologiques par les agents économiques.

Pour résumer, une augmentation du prix de l'essence favorisera du report modal — mais seulement à long terme. À court terme, elle fera surtout augmenter les dépenses en essence.

Reste la deuxième explication à la difficulté à provoquer du report modal : il faut que les automobilistes aient à leur disposition des infrastructures de transport alternatives à la voiture quoi soient rapides, fiables et confortables. Concrètement, des lignes de transport en commun rapides et avec une bonne fréquence, un réseau cyclable étendu et de qualité — entendez par là, où les cyclistes roulent dans un espace séparé des voitures. Et ainsi de suite. Quant au prix, sans dire qu'il n'a pas d'importance, les recherches montrent qu'il s'agit d'un critère généralement mineur dans les choix de mobilité.

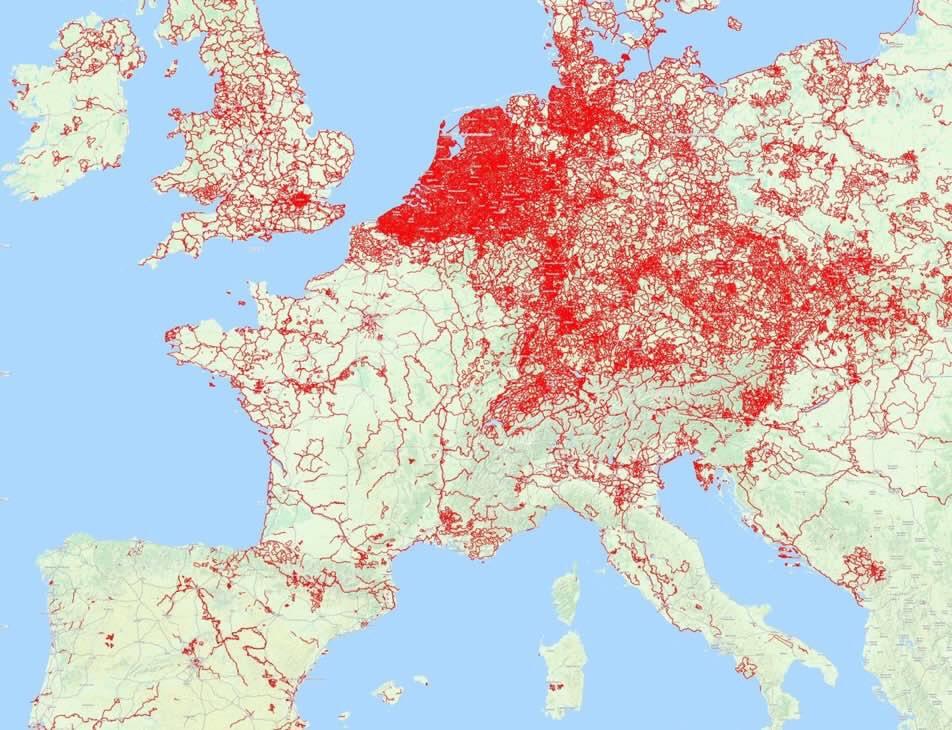

En France (et sans doute ailleurs), les infrastructures alternatives à la voiture sont pour le moment insuffisantes. De nombreuses lignes ferroviaires régionales ont été fermées. Le réseau cyclable, que ce soit en ville et à la campagne, est peu développé. Or, pour inciter les automobilistes à prendre des choix lourds plus favorables à l'environnement, il est nécessaire de construire toutes ces infrastructures. Et construire ces infrastructures ne se fait pas en un claquement de doigts.

On présente souvent, et à juste titre d'ailleurs, les Pays-Bas comme un modèle pour les déplacements cyclables. Les néerlandais n'ont pas de "gène" du vélo ; ils ont commencé à investir dans des infrastructures cyclables de qualité dès les années 1970. En France, construire dix kilomètres de tramway en ville prend entre cinq et dix ans. Un réseau entier, plusieurs décennies. Réouvrir une ligne ferroviaire fermée peut prendre plusieurs années — comme l'illustre la ligne entre Épinal et Saint-Dié dans les Vosges, dont la réouverture n'est d'ailleurs que partielle. L'explosion du trafic cyclable à vélo à Paris a été provoquée par la construction de nouvelles infrastructures cyclables depuis l'élection municipale de 2015 — il y a de cela sept ans.

De manière générale, dans les mobilités le principe est simple : donnez des infrastructures aux usagers et ils les utiliseront. Vous voulez qu'ils se déplacent en voiture ? Construisez des routes. Vous voulez qu'ils prennent le vélo ? Construisez des pistes cyclables. Vous voulez qu'ils prennent les transports en commun ? Construisez et opérez à un bon niveau de service des lignes de transport en commun. En l'absence d'infrastructures alternatives à la route suffisantes, vous pourrez donner autant de leçons de morale que vous voudrez, tant que ces infrastructures ne seront pas construites, il sera difficile de procéder à un report modal massif. Et une fois encore, construire ces infrastructures prendra du temps.

Faire la morale aux automobilistes en leur expliquant comme à des enfants qu'un litre d'essence à 2€ est une opportunité pour prendre leur vélo plutôt que leur voiture est au mieux hors sol — comprenez par là, inutile. Pire, ça peut en dégoûter certains pourtant prêts à envisager de modifier leurs comportements de mobilité.

Surtout, réduire à une posture moralisatrice un phénomène aussi riche et multidimensionnel que les mobilités est, à mon avis, dangereux. Ne pas prendre en compte la complexité des problèmes, c'est diminuer la chance de mettre en place des politiques publiques efficaces pour les résoudre. Un peu comme un médecin qui choisirait le médicament à donner à son patient après avoir fait un diagnostic superficiel et qui l'arrange plutôt qu'un diagnostic basé sur les preuves. À chaque fois que nous mettons en place une politique publique environnementale qui rate ses objectifs, nous retardons un peu plus l'horizon de la transition écologique. Et ce même si nous sommes mus par les meilleures intentions. L'échec se fiche de nos intentions.

Par ailleurs, si l'on veut que les gouvernants mettent en place des politiques environnementales ambitieuses, il est nécessaire de construire le consensus politique le plus large possible pour faire pression sur eux. Il faut par ailleurs accepter qu'il puisse y avoir un consensus sur les objectifs à atteindre et un débat, légitime et possiblement irréconciliable, sur les moyens pour parvenir à ces objectifs. Mais je doute qu'avoir une attitude paternaliste qui risque d'antagoniser une partie de la population pourtant prête à adapter ses comportements soit une manière efficace pour construire ce consensus.

Je l'ai déjà écrit : lorsque j'écris sur l'économie de l'environnement sur L'Économiste Sceptique, ça n'est jamais pour vous dire comment vivre vos vies. Je déteste que l'on me donne des leçons, je n'ai aucune intention de vous en donner. Mon objectif est de vous transmettre des informations qui m'ont semblé utiles, informations dont vous ferez ensuite ce que vous voulez. Je n'écris pas L'Économiste Sceptique pour vous faire croire que je suis mieux que tout le monde. J'écris L'Économiste Sceptique pour partager avec vous des informations scientifiques utiles, intéressantes et de qualité. Je suis vulgarisateur, pas prêcheur.

Pour conclure, est-ce qu'une essence à 2€ le litre est une bonne nouvelle pour l'environnement ? Comme vous le voyez, il n'y a pas de réponse évidente. Il y a des bénéfices à moyen terme et des coûts à court terme. Les pondérer sera nécessairement subjectif.

Si l'économie de l'environnement et la transition écologique sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à explorer ma newsletter — et en particulier les numéros de décryptages environnementaux. Vous y trouverez les numéros que j'ai déjà publiés sur le sujet. Et pensez à vous abonner à Cities 2100 si les mobilités urbaines aux États-Unis et au Canada vous intéressent !

À bientôt pour le prochain numéro,

Olivier